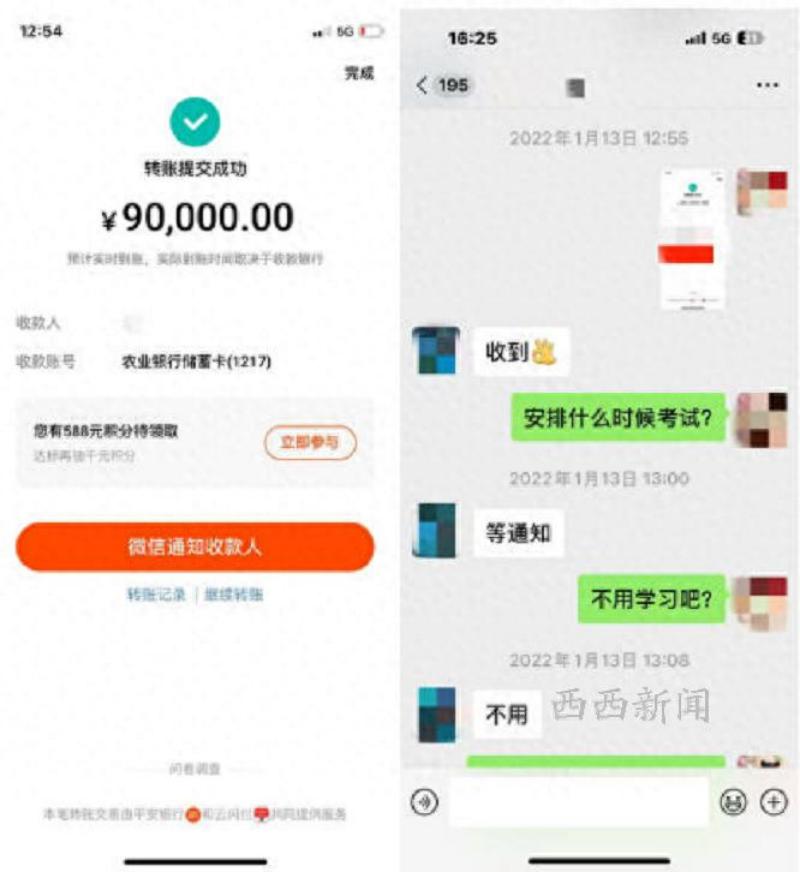

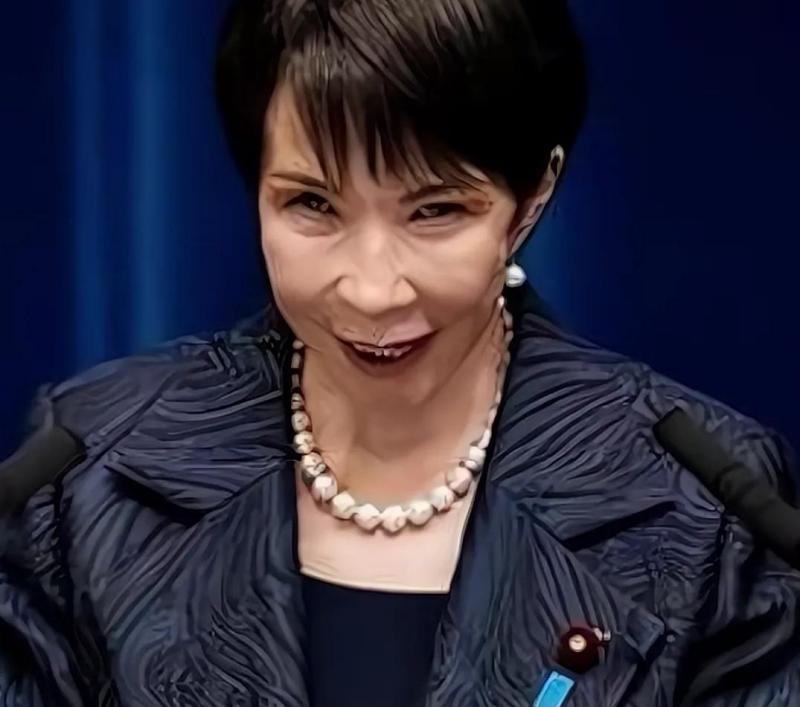

(世界评论 墨戈)当路透社的镜头捕捉下日本政客高市早苗那个瞬间——扭曲的表情、凌厉的眼神、某种被解读为“魔鬼形状”的神态时,一场跨越国界的集体解读开始了。这张被赞为“未加修饰”、“拍出扭曲灵魂”的照片,被誉为纪实摄影的“天花板”,仿佛相机穿透了政治妆容,直抵灵魂的黑暗角落。

但这究竟是一次对“真实”的绝妙捕捉,还是另一种更为精巧的叙事建构?

“决定性瞬间”还是“选择性瞬间”?

布列松的“决定性瞬间”理论认为,摄影是捕捉事件演进中最高潮的一刹那。然而在政治摄影中,每一个“决定性瞬间”本质上都是“选择性瞬间”。摄影记者在百分之一秒内按下快门,从无数连续表情中截取一个切片。这个切片被赋予代表整体的权力——是疲惫时的偶然一瞬,还是其性格的浓缩体现?我们无从得知。

我们称赞这张照片“真实”,是因为它符合我们对于这位政治人物既有的认知框架和情感预期。镜头内外,观看者的预设立场与摄影师的瞬间选择,共同完成了这次“真相”的合谋。

相由心生:古老的面相学与现代的政治叙事

“相由心生”是一个古老而危险的游戏。它源于传统面相学,暗示外在容貌是内心灵魂的准确映射。历史上,这套理论常被用于妖魔化政敌、强化种族偏见——侵略者被画成獐头鼠目,英雄则必定器宇轩昂。

今天,我们自以为超越了这种简单对应,却在看到这张照片时不自觉地重蹈覆辙。我们将对高市早苗政治立场、政策主张的不满,投射到她的容貌神态上,完成了一次从政治批判到人身审美的转换。这究竟是洞察,还是一种现代版本的“以貌取人”?

路透社的相机:中立之眼还是叙事之笔?

路透社作为世界顶级通讯社,以其客观性享誉全球。但正如其所承认的——可以怀疑动机,不可怀疑相机。这句话本身就是一个精巧的悖论。相机是机械,但持相机的是人,选择镜头、角度、时机的更是人。

这张照片之所以震撼,恰恰因为它不是随意的快照,而是专业记者在正确位置、正确时间,用专业技术捕捉到的极具表现力的画面。它是一张杰出的新闻照片,但将其拔高到“拍出灵魂”的高度,则可能让我们忽略了另一个事实:再真实的照片,也只是真相的一个侧面,而非全部。

真正的“魔鬼”,不在脸上,而在结构中

将政治对手妖魔化、将其容貌与“魔鬼”联系,这种叙事虽然情绪拉满,却可能让我们忽略真正关键的问题:我们应当关注的,不是某个政治人物长得像不像魔鬼,而是其推动的政策、秉持的意识形态、所处的政治结构是否会产生魔鬼般的后果。

真正的批判,应该超越对个人容貌的道德审判,深入其政治行为的实质分析。否则,我们与那些仅凭封面判断书籍的肤浅阅读者有何区别?

这张路透社照片无疑是一张强大的新闻摄影作品,它成功地传递了强烈的情绪和观点。但我们作为观众,在为之震撼的同时,或许应该保持一丝清醒:相机可以揭露,也可以设下陷阱;面孔可以诉说真相,也可能承载我们自己的偏见。

当我们在为记者“拍出魔鬼形状”而点赞时,我们是在赞赏一种技术的胜利,还是在迎合一种情绪的宣泄?这是一个值得每个自诩理性的观察者深思的问题。

在政治视觉文化日益重要的今天,我们对图像的解读能力,或许与图像本身的冲击力同等重要。

【编辑:康土泉】